Al pie de una foto

A mi amigo Benito Álvarez Pérez

Las hojas de una higuera son como la sombra de una mano gorda o como una mano dentro de un guante gordo de béisbol o como la huella que dejó un pato gordo en el limo pegajoso del lago. La superficie de las hojas es áspera como un amanecer en el desierto, rugosa como la piel de un elefante. El follaje de la higuera oscila entre los colores verde viridio, verde esmeralda, verde vejiga, verde olivo y verde bandera entre muchas tonalidades, lo sé porque he tratado de pintar infinidad de veces y con poco éxito el árbol de la familia.

La casa de mis abuelos estaba custodiada por hermosas higueras de imponente estatura, sus gruesas y nudosas ramas crecían en generosa horizontal como brazos extendidos a los apapachos, de manera que la mayor parte del día, yo como una pequeña lagartija observaba inmóvil desde una de las ramas más altas, escoltado siempre por algún felino al acecho de las hambrientas avecillas que se alimentaban de los morenos, soleados, dulces y delicados bulbos aéreos del verano.

Son tan delicados esos pequeños globos rutilantes, tan tersos y frágiles como las violáceas pompas de un jabón tornasol y más apetitosos que el corazón de las palomas, canarios, tórtolas y golondrinas que los gatos devoraban aun latiendo con frenesí, titilando como estrellas ignotas.

Es fascinante el poder hipnótico que tienen los mininos sobre muchos seres incluso los intangibles, en el caso particular de los pájaros es como cosa de encantamiento, cuando el emplumado vuela a cierta distancia próxima del gato, el depredador abre las mandíbulas trepidantes y produce cierto sonido gutural muy parecido a un agudo ronquido vibrante (un canto de sirena peluda, la flama de un dragón terrestre en miniatura). Al escucharlo la avecilla queda aturdida, sin control de sus actos y cegada cambia de rumbo bruscamente para ir hacia una muerte segura, directo a las fauces de la expectante fiera.

Lo demás, pensaba, era tan solo una parodia del deseo en el paraíso, una incomprensible alegoría del ocaso ya próximo. Miraba estas escenas de sangre, frenesí, plumas y agonía alada como la expiación de turbios ángeles sacrificados mientras comía las exquisitas inflorescencias con deleite y gula hasta que mi lengua lastimada por la pelusilla espinosa de la piel del higo me impedía tragar incluso la saliva saturada de pequeñas semillas crujientes.

Con el sol a contraluz miraba las venas de las hojas a través de las venas de la higuera por donde corre una sangre blanca como la leche recién ordeñada, un blanco tocado con un poco de plomo, espesa y muy pegajosa, por diversión cortaba alguna hoja y dejaba caer la sabia refulgente en la palma de mi mano que después al secarse se desprendía como si fuera una capa de piel vieja en la que los pliegues y nervaduras quedaban grabados con todo detalle cual calcografía infante y vegetal.

Algunas veces bajaba de mi umbrío escondrijo descolgándome con los flacos brazos como un mono travieso para jugar al trompo con mis hermanos y primos, mis trompos eran fugaces astros que orbitaban a lo largo de una cuerda zumbadora para aterrizar con poder meteórico perforando la tierra, luego brincaban a la palma de mi mano para fenecer trepidando en la uña de mi pulgar derecho.

Estos planetas giratorios decorados con anilina y tachuelas de cabezas destellantes eran artilugios gravitatorios, mágicos artefactos siderales, ingeniosas máquinas de madera y geodesia que nos transportaban en los fractales del tiempo. Todos sabían que los mejores eran enrollados y propulsados en la palma de mi mano pues mi papá me había enseñado a cambiarles la punta normal por un tornillo largo introducido a lo largo del eje del trompo, simple física. Luego cortábamos la cabeza y la limábamos hasta redondearla a la perfección como la mitad de una esfera para que sus veloces giros impulsaran raudas, largas curvas rumorosas cual cometa errante por el cosmos de los bienaventurados paternos campos.

Cuando el otoño se anunciaba en tolvaneras que barrían a las golondrinas del cielo con tormentas de hojas secas, era el tiempo de cosechar incluso los higos verdes que no habían madurado, imitando la agilidad y equilibrio de los felinos me estiraba hasta las ramas más lejanas para cortar las yemas carnosas colocándolas en un cesto o sombrero y llevarlos a la abuela que los preparaba en un denso y aromático almíbar oscuro con una vieja receta familiar a base de piloncillo o panela, canela, cáscara de naranja, tejocotes y anís.

La casa tenía además un gran jardín con rosales de uñas tan peligrosas como las garras de las fieras, nopaleras donde anidaban con prosperidad elegantes arañas viudas negras, algunos árboles frutales, matas de plantas medicinales y flores coloridas con todas las gamas de la paleta de Renoir y Manet. Ahí mismo dormía plácida una gran pileta que en primavera se convertía en alberca con patos y gansos. Había dos cocinas, una muy normal con estufa de gas, horno, refrigerador y todas esas cosas, la otra que es la que me gustaba era una cocina de humo en la que un enorme fogón circular en el centro de la habitación lanzaba eufórico chisporroteantes resplandores de grana y todas las gamas de la plata, el cobre y el oro que existen, bañando con sus lágrimas de luz a las sombras silenciosas que maullaban en los rincones.

Esa era la cocina y salón de juntas de mi abuelo, ahí se reunía con sus compañeros para preparar y destazar las piezas que caían en sus excursiones de cacería, suspendidos de gruesas cuerdas quedaban los cuerpos de venados, borregos cimarrones o liebres mientras con filosas navajas y cuchillos desollaban alegremente entre el humo del fuego alimentado con leña, el tenaz olor de los cigarros de hoja, tragos de tequila, olores a sudor, pólvora, carne cruda, tierra, los ladridos incansables de la numerosa jauría y lo mejor; esas carcajadas y palabrotas que me divertían tanto.

El abuelo al tiempo que fileteaba el corazón crudo de la pieza en delgadísimas rebanadas me decía mirándome fijamente a los ojos: “ven comete esto”, y yo obediente comía con fruición el pedazo escarlata de carne suave y elástico con sabor a sangre y hierro.

- ¡Oiga amigo, este es mi nieto! – gritaba feliz y alguno de sus compañeros con aliento a tabaco y tequila me levantaba bien alto entre los brazos cubiertos de restos de vísceras, fluidos, ceniza y barro para decir entre dientes sin soltar el cigarrillo sostenido entre las comisuras de los labios

- ¡A güevo, será un gran cabrón como tu Ángel!

José Luis Borges en su Manual de zoología fantástica menciona en su narración Animales en los espejos la posible existencia de un mundo que habita en los espejos, paralelo al nuestro, en el que no coinciden los seres los colores ni las formas (ni los tiempos agregaría yo) Ambos reinos, el especular y el humano, vivían en paz; se entraba y se salía por los espejos.

A través de los múltiples lentes del objetivo de mi cámara puedo recorrer el universo que habita al menos en el infinito espejo de mi memoria y alguna vez caminando en las calles de Santa Clara del Cobre en Michoacán me reencontré con mis hermanos aún niños, ellos alegres me reconocieron y realizamos como antaño el entrañable rito de enredar las cuerdas de los sueños para depositar en la palma de nuestra mano veloces galaxias de madera y cromo.

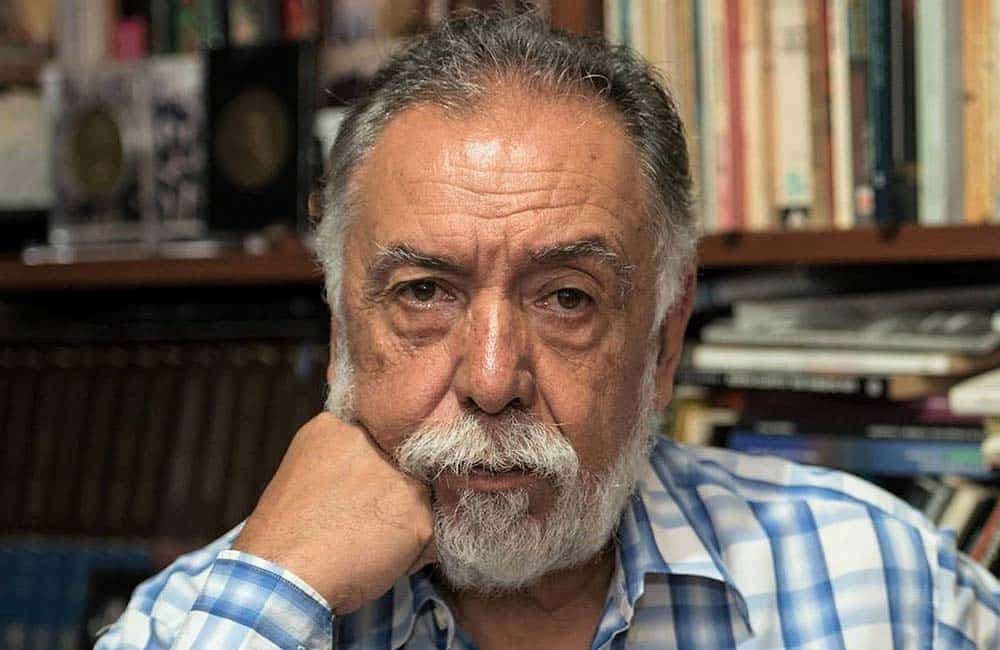

Fernando García Álvarez

Nací enamorado de la luz y desde muy joven decidí ser artesano de sus reflejos. He sido aprendiz y alumno de generosos mentores que me llevaron al mundo de las artes y la comunicación. Así he publicado mis fotografías y letras en diversos foros y medios nacionales e internacionales desde hace varias décadas. El compromiso adquirido a través de la conciencia social me ha llevado a la docencia.

Colaborador desde el 10 de diciembre de 2021.